« [Gérard Philipe] osait tout », se remémorait la comédienne Françoise Spira.

C’est effectivement le souvenir que gardent les spectateurs de cette scène de la lâcheté. Des dizaines d’années plus tard, s’il faut évoquer des souvenirs personnels, ma mère même, pourtant peu prompte à revenir sur ses souvenirs de spectatrice, avait évoqué devant moi cette « stupéfaction » de la salle, ce « lourd silence » (empathique ? navré ?) qui bordait les cris de panique du prince.

Effarement dans la salle comme sur la scène, puisque ses partenaires ne se privaient pas d’observer, de revenir voir Gérard Philipe en pleine action, depuis les coulisses. Ce détail fait d’ailleurs partie des invariants du mythe, celui d’un comédien si magnétique que les protagonistes ne pouvaient s’empêcher de sortir d’eux-mêmes, de devenir aussi ses « spectateurs ». D’aucuns souligneront, mi-figue mi-raisin, qu’il les forçait en quelque sorte à devenir « spectateurs de lui-même » et non réels protagonistes, bien qu’il ait été un comédien « généreux » avec ses partenaires.

Dans cette scène-pivot, « ce tableau de la panique d'un prince charmant devant la mort [,] d'une assez atroce grandeur et, à ma connaissance, sans analogue au théâtre », comme l’affirmait Thierry Maulnier dans Combat (25 février 1952), la « pitoyable humanité du héros » crée autant l’empathie que l’étonnement. Sa rupture de ton avec les scènes précédentes, tout comme les sentiments provoqués chez le spectateur, en ont fait une scène littéralement « mémorable » et remémorée.

Marie Thérèse Serrière relevait

que :

« L’interprétation au T.N.P. fait grand cas des silences. Quand la voix se tait, c’est alors le regard, le geste, — l’âme parfois, qui parle. [...]

À l'inverse, la passion peut se délivrer dans la clameur ou dans l'agitation, le jeu peut se traduire physiquement les secousses du drame, les virevoltes de la comédie. […]

Dans le Prince de Hombourg, [Gérard Philipe] exprimait l’insouciance du Prince, qui, dans sa prison, est encore tout entier à l’illusion d’un sort privilégié, par une pirouette d’enfant, pathétique contraste avec sa condamnation d’homme. Ensuite, devant l’Électrice, la terreur de la mort le jetait à terre, le broyait d’une torturante étreinte. Philipe interprétait cette scène avec une telle puissance que, dans sa beauté, elle était presque insoutenable pour le spectateur. » (Le T.N.P. et nous, J. Corti, 1959, p. 147-148.)

Il ne reste, hélas ! aucune trace filmée de ce « miracle supplémentaire, celui que réussit Gérard Philipe, qui est un prince de Hombourg plein à la fois de charme et de feu, d'humour (sic) et de rêve » (Max Favallelli, Paris-presse L'Intransigeant, 17 juillet 1951) : seul un enregistrement radiophonique intégral en témoigne, le seul extrait du spectacle capté en 1956 par Georges Franju dans son court métrage Le Théâtre National Populaire (disponible en DVD) montrant la toute fin de la pièce (également visible en ligne grâce à l’INA). Avec ce bout filmé, c’était donc le versant onirique du prince qui avait été privilégié sur cette gravure à l’acide (trop choquante ?) d’un forcené qui crie « grâce » ; et ce choix dit aussi beaucoup de l’infléchissement « romantique » du personnage et du sujet.

Désormais notre perception est forcément médiatisée par des témoignages tronqués ou de deuxième main : recadrages photographiques qui ne montrent pas l’occupation du plateau par Gérard Philipe (les supplications du prince de Hombourg faisant obligatoirement l’objet de « zooms » par les spectateurs, étant donné l’étendue du plateau en Avignon et ensuite à Chaillot : 22 mètres d’ouverture de scène), captation sonore qui témoigne d’une représentation très spécifique.

En effet, ce témoignage sonore du 23 juillet 1951, dernier de la première série de représentations avignonnaises, a été enregistré après la chute que fit Gérard Philipe du haut du praticable érigé dans la cour d’honneur du Palais des Papes. Si l’on en croit les témoins, il ne pouvait plus plier un genou, dût le lendemain jouer le récit du Cid assis, se tenir immobile la plupart du temps. Six jours après, pouvait-il à nouveau s’agenouiller devant l’Électrice ?

Pour la représentation du 19, le 23 juillet 1951, le chroniqueur du Monde relevait la « vraie bravoure » du comédien : « M. Gérard Philipe, malgré un grave accident aux jambes, une fois sur scène où on devait le porter, ne fléchissait pas », mais les circonstances l’ont-elles poussé à modifier la mise en place et sa gestuelle ? En ce cas, à quel point cette captation est-elle fidèle à ce que Vilar et Philipe avaient insufflé originellement dans le personnage ? Peut-être cette archive sonore, outre la singularité absolue d’une représentation, ne témoigne-t-elle que d’un moment unique de l’histoire de cette interprétation…

La difficulté redouble si l’on se rappelle des propos d’Anne Philipe. Cette dernière, dans un de ses rares témoignages, précisait qu’après cette chute le 17 juillet au soir : « La vraie difficulté fut pour lui de réadapter son interprétation du Cid à son immobilité forcée, car le geste, la démarche, le rythme étaient pour lui inséparables de la parole et de l'âme du personnage. » (Citée dans Paul Puaux, Avignon en festivals ou Les utopies nécessaires, Hachette, L’Échappée Belle, 1983, p. 70). On peut donc s’interroger sur une possible « compensation vocale » de Philipe pour pallier son immobilité forcée.

Une lâcheté princière, une outrance millimétrée

Philipe Noiret, présent en spectateur lors de ce cinquième festival d’Avignon, restait encore ébloui des années après par la singularité de l’art de Gérard Philipe et sa découverte de la pièce de Kleist :

« Le soir venu, nous [Philipe Noiret et Delphine Seyrig] avons assisté à la représentation du Prince de Hombourg, de Kleist. Ce que nous avons vu nous a bouleversés. Le prince de Hombourg était joué par Gérard Philipe. On a du mal à se rendre compte aujourd’hui de ce que représentait ce comédien. Lorsqu'on demandait à Nijinksi comment il faisait pour sauter aussi haut lorsqu'il dansait, il répondait :

— Je ne saute pas plus haut que les autres, mais une fois que je suis en l'air, j'y reste un petit moment.

C'était cela, la différence. Gérard Philipe détestait avoir le sentiment de retomber dans des rails. Parfois, il pouvait parler très faux, en scène. Il n'empêche que le monde s’arrêtait de respirer lorsqu'il entrait sur un plateau. […] Il n’y a pas d’équivalent aujourd’hui d’une telle beauté et d’une telle aura. Il apparaissait sur une scène sans décor. Çà et là, on avait disposé quelques éléments scéniques, les bannières du peintre et décorateur Léon Gischia. Mais de décor, point. Vilar n’intégrait même pas les pierres nues du palais dans son dispositif ; il les maintenait dans l'obscurité. Tout était présence, dans ce théâtre. On avait le sentiment d’être en lévitation. Et au-dessus de nos têtes, c'était la voûte des étoiles. » (Philippe Noiret, Mémoire cavalière, Laffont, 2007, p. 61-62.)

Mais, dans cette scène, ce ne sont pas les qualités du comédien supposément « toujours passionné, nuancé, émouvant, sincère » (Michèle Barat, Combat, 23 juillet 1952) qui frappent. C’est l’outrance, le dérapage contrôlé.

Ces « risques » volontairement assumés sont relevés ou sous-entendus par la plupart des commentateurs. Ainsi, J-B Jeener écrivait-il, après la première :

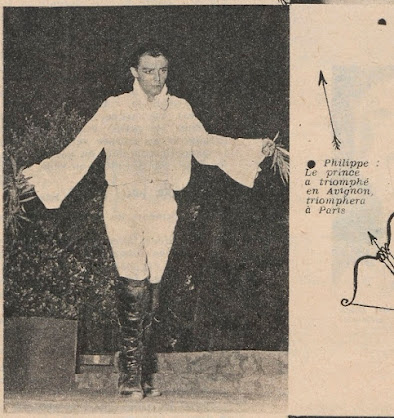

« […] Me voici donc maintenant devant Gérard Philipe, devant son rire, sa jeunesse, son éclat, son élégance, les risques qu’il prend et, qu’il enlève comme autant de redoutes à portée de sa main. Il me semble, en écrivant, que je le vois encore, avec ses manches-blanches flottant au vent, avançant, les bras tendus, vers une couronne de lauriers. Je crois bien que, si j’avais été l’Électeur, je la lui aurais posée aussitôt sur la tête... » (Le Figaro, 17 juillet 1951).

De même Morvan-Lebesque en rendait compte dans Carrefour, le 25 juillet 1951 :

« M. Gérard Philipe est, n’en doutons plus, le premier comédien de sa génération. Encore une fois, comme pour Jean Vilar tout à l’heure, je pèse mes mots. Pour savoir ce que peut être le génie d’un acteur, ce dépassement de soi-même que j’évoquais l’autre semaine, pour parler en connaissance de cause du don théâtral, il faut avoir vu M. Gérard Philipe dans Le Prince de Hombourg […]. Il faut avoir vu le Frédéric de M. Gérard Philipe tresser sa couronne dans le jardin lunaire, marcher dans sa prison comme dans une cage, jouer avec le banc de sa cellule, se traîner à genoux en mendiant sa grâce et, même dans la pire lâcheté, demeurer émouvant et aimable. Il y avait là un tour de force nécessaire, qui n’était probablement pas étranger à l’oubli incompréhensible où l’on tenait le drame de Kleist : aucun acteur, depuis un siècle, ne semblait capable de "sortir" cette scène. M. Gérard Philipe a tenu cette gageure, et d’une manière indicible il a joué la scène de la bataille, piaffant, courant d’un groupe à l’autre, avide de combat et de gloire. […] Les spectateurs qui ont vu M. Gérard Philipe en Avignon parleront de lui toute leur vie, comme nos parents nous parlaient des "monstres sacrés" du début du siècle. »

Cette outrance ne transparaît pas seulement à travers le phrasé de Philipe, son utilisation des silences. Il s’agit apparemment aussi de musicalité et de justesse « vraie ». Pour Michel Bouquet, qui a beaucoup regardé Philipe jouer, « quand un acteur arrive à tomber sur la note exacte, il n’a plus besoin de psychologie, il n’a plus besoin de rien, il n’a besoin que de paraître, et tout est joué. L’impression de facilité qu'avait Gérard Philipe m'a toujours impressionné. » Approfondissant sa vision du travail de Philipe sur ses rôles, Bouquet relatait également :

« S'il avait un génie, Gérard, c'était celui de penser certainement beaucoup plus à la salle qu’à la scène. […] C’est en cela qu’il était grand acteur, parce que le grand acteur est un monsieur qui sait ce qu’il fait par rapport à une impression qu’il va donner, mais pas forcément par rapport à des choses qu’il ressent. Pour un homme comme Gérard, les liens spirituels entre le personnage et lui ne lui servaient pas à devenir le personnage, mais le messager du personnage auprès du public. Gérard courtisait ses personnages, leur faisait des sourires, les amadouait, les amenait à des confidences. Fort de ces confidences, il devenait copain avec eux. Il projetait ce qu’il connaissait du personnage, en avant de lui, sur le public, par des roueries, comme si, par exemple, parlant à un camarade, il en mimait un autre, empruntant ses gestes, ses tics : J'ai vu Untel hier, figure-toi qu’il m’a abordé de telle façon, qu’il m’a raconté telle histoire. Il aurait projeté l’image de la personne vue la veille sur la personne vue le jour en singeant la première. À partir de ce moment-là, on peut dire que Gérard était content, quand, tout à coup, il donnait l’illusion. […] Quand j'ai fait la tournée du Prince de Hombourg, en Allemagne, quelques mois avant qu’il ne meure, j'ai vu Gérard jouer (je ne l’avais pas vu depuis des années) ; j'ai été frappé par le chant qu’il avait atteint. Peu importe s’il parlait juste ou non. Il était habité, intime avec tous les secrets du personnage. C’était prodigieux. » (Cité dans Jean Mambrino, Le théâtre au cœur, Desclée de Brouwer, 1996, pp. 137-138).

De même, Philipe Noiret, qui a beaucoup regardé et étudié Philipe lorsqu’il était son partenaire au T.N.P., précisait qu’

« il en est de Claudel comme de tous les grands auteurs qui sont aussi des poètes : leurs personnages dramatiques se révèlent à travers la respiration. Toute interprétation est une sorte de musique rythmée, ponctuée de pauses, de silences. C’est une succession de blanches et de noires, avec des déliées, des liaisons. Il est donc absolument nécessaire d’avoir une technique impeccable, au risque d’être englouti. Le souffle est un élément primordial. Aujourd’hui, cette évidence disparaît au profit de la "vérité", du "réalisme", du "naturel", ce sacro-saint naturel dont tout le monde se fout... Il suffit de réentendre des enregistrements de Gérard Philipe, de quoi faire dresser les cheveux sur la tête à nos jeunes acteurs. Il y a là-dedans une telle folie, un tel lyrisme... Cela tient de la transposition, du chant. C'était complétement irréaliste. Parfois même, on se disait qu’il allait un peu loin. » (Philippe Noiret, Mémoire cavalière, Laffont, 2007, p. 98.

Folie, lyrisme d’un comédien « excessif » et habité. Les mots sont lâchés. Pour sa part, Robert Kemp, le grand chroniqueur dramatique du Monde, soulignait l’insupportable de la scène et l’habileté de l’interprète :

« […] Et voilà la scène romantique. Une crise de désespoir, il hurle de terreur, se roule par terre ; il est lâche, suppliant, et renonce à l'amour de Nathalie ; que le Suédois l'épouse ; mais que lui, Hombourg, il survive...

Il a fallu la séduction personnelle de Gérard Philipe, admirable ici encore, sa noblesse opiniâtre, dans les excès de la lâcheté, pour nous faire tolérer ce spectacle... Il est bref. Hombourg, aigle robuste, se reconquiert. Il arrachera sa grâce à Frédéric-Guillaume, précisément en reconnaissant qu'il a péché, en blâmant ses officiers, qui sont prêts à la rébellion pour le sauver ; en offrant sa tête... […] » (Le Monde, 25 février 1952)

Mais la scène ne se doit-elle pas, justement, d’être insupportable ? Cette « séduction » relevée, n’est-elle pas d’un autre ordre ? De l’harmonie échevelée des modulations ?

Comment Philipe le transmettait-il ? S’il est évidemment impossible de décortiquer cette partition note à note – puisqu’il n’en reste quasiment que le son –, on peut cependant hasarder quelques pistes, en réécoutant la scène :

À cet instant, Hombourg n’est « plus lui-même » ainsi que le lui fait remarquer l’Électrice de prime abord. Il se dédouble et même se détriple : sa peur parle ; sa naissance cadre son discours ; son espoir lui fait endosser d’autres peaux : celle de ses intercesseuses potentielles, l’Électrice, Nathalie, même la figure décédée de sa mère, amie de l’Électrice auquel elle l’a autrefois confié. Ce « ma mère » introductif, Philipe le susurre, le fait hésitant, fantomatique, convoquant à la fois sa protectrice comme sa génitrice.

En les évoquant, en se mettant à leurs places, la voix prend parfois une douceur, une suavité quasi féminine : Hombourg « joue » alors comme un acteur, incarne, suscite une potentialité, un souvenir, en se projetant dans un ailleurs porteur d’espoir. Ces plages de répit permettent au comédien de varier son discours, les intonations, de moduler les intensités et de reposer aussi sa voix. Comme le soulignait Michel Bouquet, Gérard Philipe invoque alors des voix « autres », les montre au public, les démonte même, en racontant une autre présence.

Au contraire, quand il est (em)porté par sa panique, son Hombourg ne semble plus même respirer : l’exaltation du préambule est quasiment dite d’un trait, seul le « au secours » marque une petite montée en puissance, les digues ne s’étant pas encore complétement rompues.

Ensuite, le récit de l’élément clé (le creusement de sa fosse, incitateur de panique) est littéralement morcelé, dépecé ; il marque un temps sur presque toutes les virgules comme si cette subite prise de conscience de sa mortalité suait en goutte à goutte, érodant le reste de maîtrise de soi du prince. L’étonnement douloureux suinte encore de cette explication (« ils veulent le trouer avec du plomb, du fer, le trouer ! », la répétition du verbe étant chuchotée avec force) avant un premier crescendo culminant sur le « croix » signe de mort. À la fin de la scène, en effet miroir avec cette sidération initiale, la pause infinitésimale avant le « parlerez » de « Vous lui parlerez en ma faveur ? » clôt la scène par un espoir hésitant.

Lorsqu’il évoque un futur potentiel, son abandon volontaire de la main de Nathalie (illusoire, puisque lui mort, elle sera de toute façon libre) et son retrait des affaires, le phrasé de Gérard Philipe devient presque mimétique : ce temps cyclique du laboureur qu’il prétend pouvoir être (à l’opposé du temps linéaire de l’Histoire dans laquelle le vainqueur de Fehrbellin est inscrit), il le martèle, le scande, le ressasse, le halète. Comme pour crédibiliser cette fuite en avant impossible, car, ni ses protagonistes ni son auditoire, ni lui-même ne peuvent y croire vraiment.

Élément crucial qui déstabilise et emporte l’auditeur, les cris que pousse le prince contrastent avec ce discours très écrit qui va crescendo dans ses appositions. Des cris ? Des presque rugissements, lesquels semblent aller totalement à l’encontre d’un principe énoncé par Gérard Philipe lui-même lorsqu’il répétera Lorenzaccio en 1958 avec son nouvel Alexandre, Philippe Noiret. Laissons la parole à ce dernier :

« […] Je n’ai jamais oublié une de ses remarques, qui me fut très utile par la suite. Le duc Alexandre est une espèce d’ogre. J'avais choisi de l’approcher de façon très exubérante, en lui faisant pousser non pas des cris, mais des rugissements que j’ajoutais au texte, qui me servaient d’appui lorsque je lançais mes répliques. Lorsque j’avais à dire "Entrailles du pape", par exemple, j’encadrais le juron de vociférations léonines. Gérard m’avait alors interrompu :

— Tu peux très bien faire ça, mais pour cela sers-toi de ton texte. Rugis dans ton texte, non pas en plus, à côté.

Gérard m'a donc appris à rugir dans le texte, en quelque sorte. Cela m’a servi de leçon : dans notre métier, on gagne beaucoup à ne pas faire de rajout, de bavure. Il faut toujours revenir au dessein lui-même. Que ce soit un mugissement ou un soupir, il faut se méfier de ce que l’on rajoute. Souvent, cela signifie que l’on a raté l’essentiel. Si l’on a envie de pleurer, de soupirer ou de geindre, faisons-le dans le texte et ne rajoutons pas de décoration. Car un personnage existe d’abord dans son texte, par ses répliques. Les grands textes se suffisent à eux-mêmes. Tout est dit dans l'écriture. Si l’on éprouve le besoin d’en rajouter, il y a de fortes chances pour que l’on ne soit pas dedans. C’est un des paradoxes du comédien : lui, le maître de jeu, quand il se retrouve face à un grand texte, doit s’efforcer de ne rien ajouter qui ne soit le texte lui-même. Lorsque le texte est moins bon, on peut éventuellement compléter, enrichir, achever. Mais ce qui fait la différence entre un Musset, par exemple, et une banale pièce, c’est la présence ou non de la poésie dramatique. Car la poésie a pour fonction spécifique de permettre l’incarnation. On le sent lorsque des œuvres, qui ont par elles-mêmes leur valeur, ne trouvent leur véritable raison d’être qu’à travers une incarnation, c’est-à-dire, au théâtre, projection et respiration. Si je lis une pièce de Racine, de Claudel, de Corneille ou de Hugo, j'ai envie de la dire à haute voix. » (Philipe Noiret, Mémoire cavalière, Laffont, 2007, p. 102-103.)

Gérard Philipe l’aurait-il oublié ? C’est plus complexe que cela.

Certes, il sanglote bien son texte (« j’accepterai, grand Dieu ! / Depuis que j’ai vu cette fosse, ma fosse, / tout m’est égal» ou « Oui, fais cela et reviens me dire que je suis libre ! ») ou bien exhale son espoir sur une note tenue (« Ah, cette clarté soudaine de l’espérance ! »), mais il éructe aussi son effroi en dehors de ses répliques. Ce qui est d’autant plus risqué qu’à plusieurs reprises certains chroniqueurs de théâtre avaient souligné qu’il ne savait pas crier. Ces fausses notes, volontairement discordantes, cassent l’écriture des tirades, leur apprêt et leurs métaphores, introduisent une peur viscérale, une sauvagerie dans le discours.

Mais ces cris ne viennent pas là au hasard : ils forment comme un accompagnement d’orchestre dans le rude chant des tirades. Ils ponctuent « La terre est trop belle », puis « ne me laisse pas descendre /un jour trop tôt parmi les morts », soit une mise en valeur de l’opposition thématique (sur)vie/mort. Et le « soir final » et l’« anéantissement » de celui qui, gracié, « se retirerait sur ses terres », cette échéance inévitable à tous, est de nouveau un support à gémissements et à sanglots, puisque le néant menace. Suit alors un très long silence…

Au-delà de cette apparente spontanéité du cri, tout est donc très calculé, obéissant à un leitmotiv musical : c’est bien la perception immédiate de la mort qui arrache ces éclats de voix, des hurlements. On l’a vu dans les actes précédents, cette peur, le jeune général de cavalerie ne l’a sans doute ressentie dans le feu de l’action… Inconscience d’un homme jeune dont on voyait l’énergie au combat, mais qui, au repos, ne peut faire face.

En composant sa partition, Philipe s’est-il parfois laissé gagner par une certaine « ivresse du dépassement » des limites ? S’il était très conscient du dédoublement brechtien du comédien (une part qui joue et l’autre qui la regarde), s’il insistait beaucoup sur le contrôle nécessaire, il n’en était pas moins « joueur » et avide de se mettre en danger. Ce que ses partenaires ont souvent noté.

Aller (trop ?)

loin, ou non (peut-être)

Cette interprétation passant outre la mesure a marqué ses camarades de jeu. Ils sont quelques-uns à l’avoir mis en avant et y avoir consacré quelques lignes admiratives. Pour mémoire, Françoise Spira se souvenait que :

« Dans le Prince de Hombourg […], je n’avais qu’un petit rôle et je pouvais bien regarder Gérard. II allait au fond du romantisme. Il osait tout. La scène avec l’Électrice était extraordinaire. C’est une scène d’une telle puissance dramatique qu’on ne peut la répéter seul. Il avait une capacité extraordinaire d’abolir tout sens du ridicule. Tout sens de la pudeur disparaissait. Personne n’y pensait plus, Alors que dans la vie Gérard était la pudeur même. Vilar lui disait : "Là, tu devrais peut-être te mettre à genoux", et Gérard allait tout de suite plus loin. Il osait se rouler par terre et toujours il sentait, il savait jusqu’où il pouvait aller. » (Gérard Philipe, souvenirs et témoignages recueillis par Anne Philipe et présentés par Claude Roy, Gallimard, 1960, p. 168.)

Guy Provost, qui joua un temps avec le T.N.P., se rappelait aussi :

« Le rapport des acteurs avec le public est un peu semblable aux rapports amoureux. Jean-Louis Barrault disait que faire du théâtre, c'est comme faire l'amour avec le texte, le public jouant le rôle de voyeur. Dans certains cas, quand vous êtes seuls en scène, ça peut même devenir faire l'amour avec le public, carrément. [...] [Dans les scènes riches d'émotion], vous atteignez donc, si le public marche, un quasi-orgasme. C'est un danger. Il y en a qui se complaisent dans ces moments où l'on sent le public pendu à ses lèvres. Ils créent des silences interminables pour en jouir et faire durer le moment. Une sorte de griserie, d'ivresse.

C'est dans des situations comme celles-là qu’on voit un grand acteur tenter des expériences qui seraient ridicules et casse-gueule de la part d’un autre. Il peut réussir et, alors, ça devient génial. Avoir l'instinct et le flair de sentir jusqu'où on peut aller et oser. Gérard Philipe agissait souvent comme ça. Dans Le Prince de Hombourg, il avait terminé sa grande scène de désespoir en se roulant d’un bout à l'autre du plateau. Il s'est mérité des applaudissements à tout rompre. N'importe qui d'autre aurait récolté des huées, surtout devant le public parisien qui n'aime pas beaucoup ce genre de démonstration. Il a senti qu'il pouvait oser et il l'a fait. » (Guy Provost : rêver les yeux ouverts, Hull (Québec), Vents d'ouest 1999, p. 180-181.)

Ce flirt volontaire avec les limites a sans doute connu un dérapage incontrôlé, si l’on peut croire un texte biographique – hagiographique même, étant donné son titre – paru après la mort de Philipe. Favorisant une vision romanesque de l’acteur, devenu un personnage quasiment personnage fictionnel au sein de ce recueil d’images d’Épinal, ce récit n’est pas exempt d’approximations et d’erreurs flagrantes. Y accorder entièrement foi, c’est déjà être parti prenante d’un mythe en construction… Toutefois on ne peut pas écarter la possibilité qu’il se fonde sur des comptes rendus de presse ou des impressions de témoins :

« Un soir au théâtre des Champs-Élysées [donc dans la reprise de début 1952] il a voulu savoir jusqu’où il pourrait aller trop loin. Dans Le Prince de Hombourg, il est devenu pareil au funambule qui s’aventure sans son balancier et qui provoque avec insistance le déséquilibre. Dans la coulisse, toute la troupe avait la gorge serrée par l’angoisse car chacun avait vite compris que ce qui se passait était anormal. "Gérard, attention ! attention !" murmurait l’un. "Il est fou ! Pourquoi fait-il cela", disait un autre entre ses dents serrées.

C’était dans la scène de la lâcheté que Gérard jouait habituellement avec un pathétique bouleversant mais maîtrisé. Ce soir-là, il s’est projeté sur la scène et s’est roulé aux pieds de l’Électrice (jouée par Lucienne Lemarchand) [précision totalement erronée coupée]. Il n’a pas joué cette scène mais il l’a criée, hurlée. Il s’est déchiré comme un morceau de soie. Son intonation se prolongeait comme un sanglot, devenait un hurlement inhumain. Gérard n’était plus qu’une espèce de bête démente qui se débattait sur le sol. C’était fou, exagéré, délirant et le public n’a pas suivi. Un rire a retenti au balcon, puis un autre à l’orchestre. Alors Gérard a compris qu'il s’était trompé. Mais au lieu d’arrêter brusquement il a obéi à un decrescendo extraordinaire. Sa plainte est devenue gémissement, puis murmure et s’est éteinte. Il s’est relevé lentement, presque au ralenti. Il a pris un très long temps comme un noyé qu’on vient de sauver et qui rouvre ses yeux sur le rivage. Il a ramassé son manteau d’un geste de torero "suave", Ses yeux ont fait le tour de la salle, sa main a eu quelques gestes indécis. Il a enchaîné la scène avec une incroyable douceur. Ses dernières répliques furent comme une confidence. La salle partit en applaudissements. » (Paul Giannoli, La vie inspirée de Gérard Philipe, Plon, 1960, p. 54-55.)

Mais Philipe était conscient de ces frontières entre le « bon goût » et la vérité du personnage. Et se mettre en danger ne lui déplaisait apparemment pas, si l’on en croit d’autres témoignages. Plus intéressante est la remarque faite durant une rencontre publique en 1956. Mentionnant des films japonais « jamais vus en France », Gérard Philipe expliquait :

« Le Japonais est très nerveux, très fébrile, ce qui lui permet, quand il est acteur, d’aller au fond de son sentiment, et, le metteur en scène le suivant ou le précédant, on en arrive à des scènes de paroxysme qui passent la limite du ridicule et atteignent une certaine autre mesure, qui est évitée la plupart du temps, disons même presque toujours, en France. Je me souviens notamment d’une scène de désespoir, dans un film sur les pilotes-suicide, où l’on voyait un jeune homme, durant de longs plans de plus de trois minutes chacun, pleurer, éclater en sanglots, se rouler par terre, s'agripper aux arbres... Ce paroxysme-là enrichit un acteur quand il le voit parce qu'il sent qu'il pourrait le faire. Mais on a peur de passer la limite : au moment où on déclencherait peut-être le rire, on a peur d’aller plus loin. En France, il n’y a guère que Michel Simon qui, souvent, approche de ce paroxysme : dans une situation de colère ou de refus d’une situation donnée, il arrive à cette limite-là. Raimu s’en approchait aussi. Mais ces acteurs-là sont rares. » (Cinéma 56, cité dans Gérard Philipe par Georges Sadoul, Seghers, Cinéma d’aujourd’hui, 1967, p. 134)

Évidemment, on pense immédiatement à la scène de la lâcheté… Ce rapprochement a été d’ailleurs fait dans l’ouvrage mémoriel d’Anne Philipe et Claude Roy. Reste que ce visionnage a sans doute été fait en 1953, lors d’un voyage au Japon, et pas forcément avant, mais que côtoyer Michel Simon lors du tournage de La Beauté du Diable avait dû nourrir la réflexion du jeune comédien…

Un personnage névrosé, une pièce qui met mal à l’aise

Reste qu’un malaise certain reste palpable… Pour le dissiper, pour expliciter ces outrances, les comparaisons littéraires vont bon train, même si certains sont plus ouverts à ce drame que d’autres.

Jean Lacouture, qui a assisté aux premières représentations, affirme

« Le miracle est ici qu’un drame chargé de filtre si peu aimable, dont le pivot dramatique est le sens de la discipline et le ressort affectif la lâcheté, nous émeuve si fort. Le comportement du prince de Hombourg, ce Condé de Prusse, a certes de quoi déconcerter les familiers de Corneille et de Stendhal. Mais pourquoi exiger des héros de théâtre plus de compte que du prince Muickkine (sic), de Meursault l’étranger ? D’autant que l'irrationnel est ici posé en règle par le poète dès les premiers moments du drame avec une admirable audace : la crise de somnambulisme d'un prince engage le drame tout entier dans un climat de rêve absurde et glorieux, de fantasque cruel qu'il n'ait pas de geste de désarroi qui se justifie. » (Combat, 23 juillet 1951).

En 1954, si André Maurois soulignait que « Le talent d’un acteur, Gérard Philipe, contribuait à faire de ce jeune héros un Hamlet, un Lorenzaccio, un Richard II » (tous rôles que Gérard Philipe avait alors joués ou rêvait de jouer ; pour Hamlet, voir ce portrait publié en 1945 ou ces déclarations de 1946), ces comparaisons n’étaient pas les premières.

Un Hamlet germanique ? On filait la métaphore jusqu’à plus soif dans Le Monde :

« [la pièce] est délicieusement et furieusement germanique, avec son mélange de rêve (franchement pathologique, notons-le), de velléités, de lâcheté, de "tremblement", de gemüchlicht, et d'inquiétante volonté de puissance. Hamletisme décoloré — on ne se défend pas, et c'est un peu gênant, de songer que l'Aiglon aussi était ou se voulait un Hamlet blanc— mais d'un Hamlet prussien qui ne veut pas mourir avant l'heure. » (23 juillet 1951)

Or ce Hamlet n’est qu’un « sous-Hamlet » pour Jean Tortel qui « n’aime pas ce drame » même s’il trouve Philipe « admirable » dans ce rôle de ce « héros, ce rêveur, ce fou, mais ce général qui gagne criminellement une bataille contre les plans de l’État-Major ; ce somnambule qui oscille entre l’effondrement moral et la sublime hardiesse ; cet halluciné qui, pour conquérir son destin, doit affronter le plus sûr gardien du Temple, je veux dire la discipline militaire, et qui ne le vaincra que parce que l’armée elle-même — elle a toujours raison ! — aura forcé le prince à pardonner à une victoire obtenue au prix d’un sacrilège —quel mythe redoutable se soulevait sous nos yeux ! Et que nous étions près de certaines réalités... » (Les Cahiers du Sud, mai 1951)

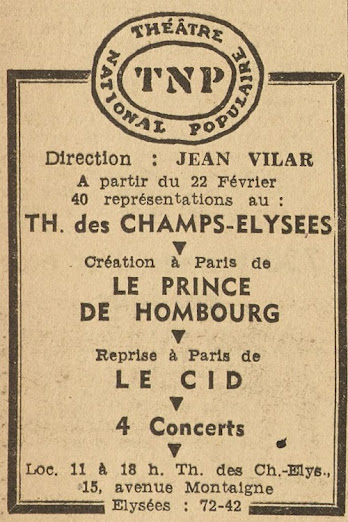

Pour la reprise parisienne au Théâtre des Champs-Élysées dès février 1952, toutes les réserves n’étaient pas levées, loin s’en faut ! Le choix d'une pièce allemande dérangeait toujours, et le parallèle entre le héros de Musset et celui de Kleist s’enracinait. Grincheux, André David estime que :

« Je ne suis pas le seul à regretter que les efforts de M. Vilar ne se soient pas dépensés au bénéfice de notre patrimoine dramatique : "Lorenzaccio", par exemple, eût offert à M. Gérard Philipe un rôle d'un romantisme tout aussi échevelé que celui du "Prince de Hombourg", personnage qui n'émeut jamais mais que le jeune artiste anime, de la réalité au rêve en passant par la plus lâche faiblesse, d'un prodigieux frémissement. »

Malgré ses réserves, il mentionnera également la « fièvre » de l'interprète (L'information financière, économique et politique, 1er mars 1952).

Mais pour autant, ces comparaisons avec d’autres héros dramatiques plus connus sont-elles pertinentes ? Hombourg ne feint pas, il se trempe tout d’une pièce dans l’état dans lequel il se trouve plongé, même si la frontière entre rêve et réalité est parfois brouillée (ses échanges avec Hohenzollern, après sa crise initiale de somnambulisme, en témoignent). Lorenzaccio dissimule, même si sa nature véritable est gangrenée par ses feintes ; quant à Hamlet, qu’en est-il de sa folie, réelle ou supposée ? On ne tranchera pas ici une question qui interroge toujours.

Ce parallèle avec Lorenzaccio, Michèle Barat l’approfondit en juillet 1952, après les représentations d’Avignon qui voient alterner les deux incarnations de Gérard Philipe. Cette analyse mérite d’être citée longuement :

« […] Mais ce qui fait le prix du "Prince de Hombourg", c'est sa coexistence, que Vilar voulut consciente, avec un autre héros romantique qui prit naissance ici, dans ces mêmes pierres : Lorenzaccio.

Gérard Philipe incarnait l'un et I’autre, avec la même fougue, la même finesse, la même suprême élégance et cette jeunesse qui fut celle du Cid. A la vérité, Philipe joue toujours le même héros, qu'il s’appelle Rodrigue, Lorenzo ou Arthur de Hombourg. Les ressemblances sont flagrantes.

Et l'on comprend l’attirance de Philipe pour I’Espagnol passionné, le Florentin désabusé et ce Prussien somnambule, épris de rêve et de coups d’épée. Chaque fois, Philipe se coule dans son nouveau et même personnage avec la tête lucide et le cœur chaleureux d’un comédien suprêmement intelligent.

Ce qui l’attire dans Lorenzaccio, sa dernière création, c'est évidemment ce que nous retrouvons ce soir dans le Prince de Hombourg.

Héros romantiques tous deux, Lorenzo et Hombourg sont-ils pour autant identiques ? Et ici l'on pourrait reprendre toutes les vieilles querelles : quel est le vrai romantique de Musset ou de Kleist ? […]

[Mais] dans sa pureté linéaire, la simplification de l’action comme la psychologie du personnage, Kleist gagne en puissance et en grandeur, en pureté et en lyrisme. […]

[Lorenzo] est bien le latin, l’intellectuel, devant Hombourg le Germain, l’instinctif.

Héros lunaire, c’est lui qui rêve de lauriers, de gloire et d’amour. Les motifs de son action ? Non point la grandeur de la patrie, la liberté, mais une prémonition et un instinct qui le poussent à bondir en selle sur la lande de Fehrbellin, au mépris des ordres et du bon sens. Ce même instinct qui le fit glorieux le jette maintenant pantelant, aux pieds de ceux dont il supplie sa grâce. Vivre ! Vivre ! Plus rien n’existe que lui et son instinct de conservation. Pense-t-il ? Non point. Il a vu sa tombe creusée dans le cimetière. Et ses cris sont parmi les plus beaux de la poésie allemande.

Gérard Philipe sait rendre poignant ce héros abattu qui se traîne et supplie, allant jusqu’à offrir celle qu’il aime, suprême lâcheté. […]

Mais le retournement de la fin de pièce ne trompe point. Kleist sacrifie au christianisme de son temps. Les accents de sincérité de la grande scène déchirante de Hombourg ne trompent point. Et la pièce finit sur un rêve comme celle avait commencé, celui de la vie, de la gloire recouvrées. […]

[…] Ces deux aspects du romantisme, le latin et Ie germanique, il était bon de les rapprocher dans deux œuvres inégales sans doute, mais passionnantes. L’œuvre de Kleist l’emporte sans doute et sa beauté formelle et son lyrisme étrange. Mais nous ne pouvons affirmer que Gérard Philipe l’emporte de l’une ou l’autre de ses deux créations, toujours passionné, nuancé, émouvant, sincère. » (Combat, 23 juillet 1952).

D’autres ont vu du Cid dans ce prince : il est vrai que l’alternance des deux rôles par Gérard Philipe favorisait ce genre de comparaison. Pour Pol Gaillard,

« Ces deux aspects si particuliers de l'œuvre : héroïsme cornélien et rêverie romanesque, Jean Vilar et Gérard Philipe nous les restituent au Théâtre National Populaire avec un pouvoir d'émotion admirable, — par la vérité poétique de leur jeu d'abord, mais aussi, je pense, par le caractère particulier d'une mise en scène qui, sans négliger jamais la recherche de la perfection formelle, essaie en même temps de toujours établir le contact le plus étroit, au sens propre du mot, entre le spectacle et le peuple. [...] [Vilar] fait éclater le cadre trop étroit de la scène italienne, [...] il joue le plus possible dans le public, au milieu du public [...]. » (La Pensée : revue du rationalisme moderne, janvier 1952, p. 228.)

Tandis que Robert Kemp pousse la comparaison bien plus loin :

« Il y a du Cinna, du Cid, en cette histoire. Sans la splendide éloquence cornélienne. Kleist a la brièveté spartiate. Un laconisme âpre, têtu. Mais il nous lance des mots-boulets. Il nous " a ". […] Le clair visage, les yeux pensifs, la haute sveltesse et la voix de Gérard Philipe ont renouvelé, ou peu s'en faut, le miracle du Cid. Le Cid est plus beau que le Prince de Hombourg... Mais ce sont des princes cousins. Si le second parlait en vers... S'il y avait les duos de Rodrigue et de Chimène... Si Kleist était Corneille... On nous dira : "Il avait la folie en plus..." C'est une idée... » (Le Monde, 25 février 1952)

En somme, Hombourg dérange. Et sans doute plus que la « psychologie » du personnage, son appartenance à une histoire germanique, même si Philipe, on l’a vu précédemment, gomme toute velléité de détail historique dans son interprétation. André David ne peut se défaire de ses souvenirs :

« à la fin de la pièce, la sortie militaire annonciatrice de nouveaux combats retiennent mal mon attention si ce n'est pour me rappeler ce que coûte à la France la rage de conquête de l'envahisseur germanique. Est-ce une illusion ? Il me semblait que parfois les comédiens se laissaient gagner par l'accent allemand... Sur trois ouvrages montés par le Théâtre National Populaire, deux nous viennent d'Allemagne. » (L'information financière, économique et politique, 1er mars 1952)

Ce stigmate germanique chiffonnera beaucoup certains spectateurs. Puisant dans un passé encore très sensible, François Mauriac parlera de cette « peur presque animale », à cette « plainte, oui, la même, il y a si peu d’années, non seulement dans des lettres de condamnés, mais dans la bouche de ceux et celles qui les aimaient, qui essayaient de les sauver » (Cité dans Souvenirs et témoignages…, op. cit., p. 171).

Et ce n’est pas le costume porté avec panache par le prince – Ah, ces manches flottant au souffle du mistral d’Avignon, qui ont tant impressionné l’imaginaire collectif ! –, si réminiscent de l’uniforme de l’Aiglon (référence apparemment volontaire de Léon Gischia), qui y changent quelque chose : ne compare-t-on pas Philipe à un « Aiglon au blanc plumage, paré du sévère cordon noir de l’Ordre de Hohenzollern, [qui] déploie une fougue rêveuse très romantique bien que lucidement contrôlée. […] » (Gustave Joly, L’Aurore, 17 juillet 1951) ?

Toutefois, et pour finir sur une note plus légère, la fameuse scène fut parfois l’occasion de rire pour les comédiens du T.N.P. Le blagueur Jean-Pierre Darras se souvenait :

« D'autres éléments naturels, petits effets, provoquent parfois au théâtre, des causes dramatiques inattendues. Ainsi, le soir où dans Hombourg, la femme du Grand Électeur, Lucienne Le Marchand, s’apprêtait à réconforter le prince dans sa douleur, nous vîmes, dans le halo de lumière qui l'entourait, un gros papillon de nuit voletant de-ci, de-là. Elle ne le voyait pas. Nous tous, les officiers, ne voyions que ça. Nous disant, bêtes et méchants, que ce serait un joli gag qu'elle l’avalât...

Gérard Philipe criait, se roulait par terre dans la fameuse scène de lâcheté ; profondément émue, l'Électrice regardait le désespéré se débattre ; pendant ce temps, la chrysalide, indifférente au drame, continuait, légère, son vol heurté, s'éloignait, se rapprochait, et au moment où l’Électrice, de plus en plus émue, s’apprêtait à répondre au héros, elle ouvrit la bouche et prit une profonde aspiration, c'est le moment que choisit le maudit papillon pour se rapprocher, et c'est alors que nous le vîmes, dans la lumière crue, se précipiter dans le gosier de la malheureuse. Au lieu de ciseler, comme à l’accoutumée, sa belle et noble réplique, elle n’exprima ses sentiments qu’en essayant de chasser le corps étranger palpitant dans sa gorge, à grands coups de raclements, de toux, d’étouffements, d’expirations bruyantes, les mains autour du cou, comme pour desserrer une étreinte, jusqu'à ce qu’un jet d'air impétueux expulsât l'insecte, le rendant à la liberté. Elle joua toute la fin de la scène l’œil fixé sur le papillon qui continuait son vol désordonné, terrorisée par l'éventualité d'une seconde attaque. » (Jean-Pierre Darras, Pourquoi dites-vous ça en riant ?, Plon, 1984, pp. 188-189.)

Ce soir d’été-là, l’Électrice aura été vaincue non par le désespoir de son protégé mais par la ténacité d’un papillon !

Emmanuelle Pesqué

Une autre version de ce texte est disponible sur Academia.edu

Illustrations : Jeanne Moreau et Gérard Philipe, Avignon 1952 (phot © Agnès Varda) – Le Prince de Hombourg au Théâtre des Champs-Elysées : photographies © Studio Lipnitzki Roger-Viollet – Gérard Philipe, photographie publiée par Elle (27 août 1951) et annonce de la reprise de la pièce © Gallica-BnF – frontispice de la brochure de L’Arche Éditeur (collection personnelle) – Croquis anonyme du costume de Gérard Philipe (© librairie Pierre Calvet)

Commentaires

Enregistrer un commentaire